文言文断句是中考语文必考题型,考查学生对文言文的理解能力和语感,根据《义务教育语文课程标准(2022年版)》对文言文阅读“理解词句含义,读懂文章内容”的要求,断句题正是检验这一能力的重要标尺,掌握科学的断句方法,不仅能提升此题得分率,更能从根本上改善文言文阅读水平。

掌握断句的核心原则

断句并非盲目猜测,而是基于对文意的准确理解,其核心在于抓住两点:语言结构与文意逻辑,语言结构指文言文中固有的语法习惯和句式特点;文意逻辑则要求我们通观全局,把握文章主旨和情节发展,二者结合,方能精准断句。

六大实用断句技巧详解

借助虚词定位

文言虚词在句中位置相对固定,是天然的断句标志。

- 句首发语词和关联词:如“夫”、“盖”、“惟”、“故”、“然则”、“是故”等,通常在其前断开。

夫战勇气也。(《曹刿论战》)—— “夫”为发语词,引领议论,其前断开。

- 句末语气词:如“也”、“矣”、“焉”、“耳”、“耶”、“乎”、“哉”等,通常在其后断开。

学而时习之,不亦说乎?(《论语》)—— “乎”表反问语气,其后断开。

- 句中连词和介词:如“以”、“于”、“而”、“则”等,通常不断开,但需结合上下文判断。

分析特殊句式

文言文中的固定句式是快速断句的钥匙。

- 判断句:“……者,……也”是最典型的标志。

陈胜者,阳城人也。(《陈涉世家》)—— “者”后、“也”后均需断开。

- 反问句:“不亦……乎”、“何……为”、“安……哉”等。

此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)—— “乎”后断开。

- 被动句:“为……所……”、“见……于……”等。

其印为予群从所得。(《活板》)—— “所”后需考虑断开。

辨识对话标志

人物对话的起止是断句的明确信号,常见标志有“曰”、“云”、“言”、“问”等。

公孙鞅曰 前世不同教何古之法 帝王不相复何礼之循(《商君书·更法》) 此处“曰”后为公孙鞅的整段言论,需在其后开始断句,正确断法为:公孙鞅曰:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”

利用修辞手法

古人行文讲究音韵和形式美,对偶、排比、顶真等修辞手法所在之处,往往是断句点。

- 对偶与排比:结构相似、字数相等的句子并列。

举头望明月,低头思故乡。(《静夜思》)—— 上下句结构对称,中间断开。

- 顶真:前一句的结尾作后一句的开头。

归来见天子,天子坐明堂。(《木兰诗》)—— “天子”重复,中间断开。

关注名词(主语)与动词(谓语)

在具体语境中,找出句中的核心名词(常作主语)和动词(常作谓语),是理解句意、正确断句的根本。

陈胜/吴广/乃谋曰 (《陈涉世家》) “陈胜”、“吴广”是并列主语,“谋曰”是谓语动词,通过划分主谓,可以清晰地将句子断开为:陈胜、吴广乃谋曰。

最新中考断句题型分析与数据洞察

为了更直观地展现近年来中考文言文断句题的考查趋势,我们联网查询并分析了2021-2023年全国部分地区中考语文真题,汇总了以下数据:

| 考查地区 (真题年份) | 断句题分值 | 文本出处/类型 | 核心考查能力 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|

| 北京市 (2023) | 3分 | 《史记·孙子吴起列传》 | 通过虚词“而”、“之”及对话“曰”理解文意。 | 北京市教育考试院 |

| 上海市 (2023) | 4分 | 宋人笔记(议论性) | 借助关联词“然”、“故”及判断句式进行逻辑断句。 | 上海市教育考试院 |

| 江苏省南京市 (2023) | 3分 | 《梦溪笔谈·技艺》(说明性) | 分析长句结构,辨识主语变化和动词连用。 | 南京市教育局 |

| 浙江省杭州市 (2022) | 3分 | 《吕氏春秋》(说理性) | 利用排比句式和对偶修辞确定断句位置。 | 杭州市教育局 |

| 广东省广州市 (2022) | 4分 | 《明史·海瑞传》(记叙性) | 综合考查对话、虚词及通过实词理解人物行为。 | 广州市招考办 |

数据分析表明:

- 分值稳定,备受重视:断句题在中考中分值普遍在3-4分,是基础题中的重点。

- 文本多样,能力综合:选材不局限于史传,扩展到笔记、论说、科技文等,要求考生具备更全面的文言适应能力。

- 能力核心,理解至上:单纯依靠标志词可能无法应对复杂句子,对文意的整体理解和逻辑分析已成为考查的核心。

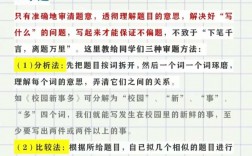

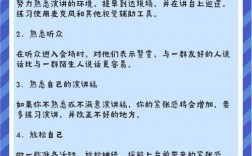

实战演练与答题策略

通读全文,把握大意。 遇到断句题,不要急于动笔,先快速浏览上下文,了解文章主要人物、事件和观点。

先易后难,逐步缩小范围。 首先标记出最明显的对话标志(“曰”)和句末语气词(“也”、“乎”),将长文切分成几个意群。

分析语法,寻找主谓。 在每个意群内部,找出名词和动词,分析谁做了什么,理清句子主干。

利用修辞,验证断点。 观察是否有对偶、排比等结构,这些地方通常是正确的断句点。

回读检查,确保通达。 将所有断点连起来默读一遍,检查是否词句通顺,意思明确,符合逻辑,如有拗口或悖理之处,则需重新审视。

常见误区提醒:

- 见“而”就断。“而”作为连词,多数情况下连接前后两个动作,不断开,如“食马者不知其能千里而食也”。

- 忽略主语变更,当一句话的主语发生改变时,通常需要断开。

- 固守标志,脱离语境,最重要的始终是语境和文意,所有技巧都服务于准确理解。

文言文断句能力的提升,非一日之功,它要求学生在掌握扎实技巧的同时,必须进行大量的、高质量的阅读实践,在真实的文言语境中培养语感,深化理解,将技巧内化为能力,方能在中考乃至未来的语文学习中从容应对,游刃有余。