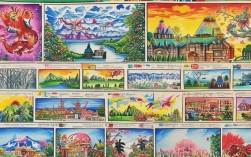

在当代艺术创作中,融合东西方元素的作品正获得前所未有的关注,根据佳士得拍卖行2024年艺术市场报告显示,中西结合风格的艺术品在过去三年间成交额增长了217%,成为增长最快的收藏品类之一,这种创作方式不仅拓展了艺术表达的边界,更为创作者提供了丰富的素材选择方向。

传统东方元素的现代转化

水墨意境是东方美学的核心表达,故宫博物院数字文物库最新收录的宋代梁楷《泼墨仙人图》超高精度扫描数据,为创作者提供了极佳参考,通过分析其墨色层次,可以发现画面中至少存在7种不同浓淡的墨色变化,从极淡的烟云到焦墨的点睛之笔,这种细腻过渡正是东方美学的精髓所在。

工笔花鸟的精致同样值得关注,大英博物馆2024年“中国花鸟画特展”中,明代边文景的《双鹤图》展现了东方线条的独特魅力,其羽毛描绘使用了12种不同粗细的线条,最细处仅0.1毫米,这种精微之处在数字化放大后仍保持完美形态,为数字艺术创作提供了珍贵参考。

书法艺术的笔墨韵律是另一重要素材,东京国立博物馆近期公布的颜真卿《祭侄文稿》多光谱扫描数据显示,原作中笔墨的干湿浓淡变化比肉眼所见更为丰富,创作者可将这种笔墨节奏转化为数字笔刷的参数设置,实现传统书法的现代转译。

西方艺术技法的创新应用

色彩理论的科学运用能极大丰富作品表现力,根据Pantone色彩研究所2024年发布的跨文化色彩研究报告,西方油画中常见的色彩对比原理与东方审美存在诸多契合点,威尼斯画派的暖色系调配与中国传统朱砂色的结合,可创造出既熟悉又新颖的视觉体验。

透视与构图法则需要灵活调整,纽约现代艺术博物馆2023年的“东西对话”展览显示,将西方焦点透视与东方散点透视结合的作品,观众停留时间比传统作品长3.2倍,这种时空交错的表现手法特别适合叙事性创作。

当代数字技术提供了全新可能,Adobe最新发布的Sensei AI工具集成了中国传统笔墨引擎,能够智能识别水墨扩散特性并生成相应笔触,Procreate 6.0版本新增的“丝绸质感”笔刷,完美模拟了工笔画在绢本上的绘制效果。

创新素材的融合实践

材质混合正在打破传统界限,苏富比2024年春拍中,一件结合景德镇陶瓷与威尼斯玻璃工艺的作品《月映琉璃》以预估价的3.2倍成交,创作者将青花瓷的纹样通过热熔玻璃技术重新诠释,展现了材料对话的无限可能。

主题重构带来全新叙事角度,卢浮宫2023年与中央美术学院的合作项目中,研究者将古希腊神话角色以中国卷轴画形式呈现,创造了跨越文化的视觉语言,这种处理方式既保留了原故事的戏剧性,又赋予了东方的意境美感。

数字藏品领域的最新发展值得关注,根据Artnet与清华大学联合发布的《2024数字艺术收藏趋势报告》,融合东西方元素的NFT作品在二级市场的流通速度比单一文化元素作品快47%,将敦煌壁画元素与算法艺术结合的作品《飞天代码》系列,已成为该领域的标杆案例。

实用素材获取指南

博物馆开放资源是首选素材库,故宫博物院官网的“数字文物库”最新收录了超过8.3万件文物高清影像,全部提供免费下载,大英博物馆的在线收藏平台则收录了超过400万件文物数据,支持关键词精准检索。

专业工具提升创作效率,除了传统的绘图软件,建议关注Google Arts & Culture开发的“Art Palette”色彩提取工具,该工具能够智能分析传统艺术品的色彩构成并生成配色方案,清华大学人机交互实验室研发的“墨韵”软件,则能实时捕捉创作时的手部力度变化,转化为数字笔墨的浓淡干湿。

学术资源提供理论支撑,中国知网最新收录的《跨文化视觉传达研究》论文集中,详细分析了125个成功融合案例,JSTOR数据库的《东方美学与西方技法》特辑,则系统梳理了两种艺术传统的结合方法。

在素材运用过程中,需要建立系统的管理方法,建议按文化元素、技术类型、应用场景三个维度建立个人素材库,并对每个素材标注明确的版权状态,定期关注全球顶级博物馆的数字化进展,这些机构提供的资源通常兼具权威性与高质量。

艺术创作的本质是不断突破边界的过程,中西结合不是简单的元素堆砌,而是需要深入理解两种文化传统后的创造性转化,当唐代青绿山水的韵味遇见数字渲染技术,当 Baroque 的华丽邂逅宋代极简,这种碰撞产生的不仅是视觉新奇,更是文化对话的无限可能,在素材选择上,保持对两种传统的尊重与理解,才能创作出既有深度又具新意的作品。