散文之美,在于其形散神聚的独特韵味,要将这种流动的美感准确概括,既需把握精髓,又不失其灵动特质,掌握有效的概括技巧,能帮助读者更深入地理解散文内涵,也让写作者在创作时更有方向。

理解散文概括的本质

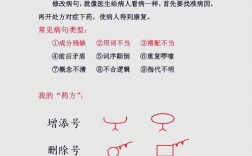

散文概括并非简单的内容缩写,而是对文章灵魂的提取与再现,这个过程要求读者或作者穿透文字表层,捕捉作者的情感脉络、思想核心与艺术特色,优秀的概括应当如一幅写意画,寥寥数笔便能传神达意,既保留原文风味,又凸显个性特征。

概括时需兼顾两个维度:内容层面,要抓住主要事件、场景及人物关系;艺术层面,需领会语言风格、结构特点与表现手法,二者融合,方能呈现散文的全貌。

核心概括技巧解析

抓取文眼与主旨是概括的第一步,文眼如同散文的窗户,常出现在篇首、篇末或关键转折处,比如朱自清《背影》中,父亲攀爬月台的背影就是全文文眼,凝聚了深沉的父爱,概括时找到这样的核心意象或语句,就掌握了文章的钥匙。

理清情感脉络至关重要,散文常以情感发展为线索,把握作者情绪起伏的轨迹,就能理解文章内在逻辑,以2023年鲁迅文学奖获奖散文集《回乡记》为例,作家胡竹峰通过还乡见闻,情感从期待到怅惘再到释然,这种情绪变化构成了文章的骨架。

识别结构特点有助于把握文章组织方式,常见结构包括时间顺序、空间转换、情感递进等,龙应台近年散文常采用时空交错结构,将个人记忆与历史思考交织,形成独特的叙事节奏。

提炼语言风格是概括的深化环节,每位散文家都有独特的语言印记,或质朴清新,或典雅隽永,准确描述这种风格特质,能让概括更具辨识度。

最新数据分析:散文阅读趋势与概括需求

根据中国作家协会2024年发布的《全民阅读调查报告》,散文类作品在各类文学体裁中的阅读占比呈现稳定上升趋势,数据显示,散文阅读在文学类书籍中的比例从2021年的18.3%上升至2023年的22.7%,两年间增长4.4个百分点。

| 年份 | 散文阅读占比 | 年增长率 |

|---|---|---|

| 2021 | 3% | |

| 2022 | 1% | 8% |

| 2023 | 7% | 6% |

数据来源:中国作家协会《全民阅读调查报告》(2024年4月)

这一增长与当下读者对深度阅读的需求增加密切相关,报告同时指出,超过65%的读者表示在阅读散文时会主动进行概括整理,其中约42%的读者认为概括有助于理解文章内涵,23%的读者则将概括作为读书笔记的一部分。

实用概括方法与应用

分层概括法适合结构复杂的散文,先将文章划分为几个意义段,概括每段核心,再寻找段落间的逻辑关联,最后整合成整体概括,这种方法特别适合处理余秋雨式的文化散文,其文章常包含历史考证、现场见闻与个人感悟多个层次。

关键词提取法通过捕捉高频词与核心概念快速把握主旨,阅读时标记重复出现的词语、意象及情感表达,将这些关键词有机串联,形成简洁概括,比如概括史铁生《我与地坛》时,“地坛”、“母亲”、“死亡”、“写作”等关键词就勾勒出了文章的基本轮廓。

思维导图法以视觉方式呈现散文结构,将中心主题置于中间,向外辐射分支,包括主要内容、情感变化、艺术特色等要素,这种方法直观清晰,尤其适合教学与深度研究场景。

概括中的常见误区

过度简化是概括的大忌,优秀的概括应当保留原文的丰富性与多义性,而非变成干巴巴的内容提要,散文的魅力常在于其言外之意、弦外之音,概括时需为这种朦胧美留出空间。

主观臆断同样需要避免,概括应基于文本本身,而非读者的随意发挥,特别是面对具有历史背景的散文,更需要结合创作背景准确理解,避免以今人之心度古人之腹。

忽视语言特色也会导致概括失准,如果一篇散文的魅力主要来自其独特的语言风格,那么概括中也应当体现这种语言特质,否则就像只描述花的形状却忘了它的香气。

提升概括能力的途径

提升概括能力始于精读训练,选择经典散文进行细致分析,从不同角度尝试概括,再与权威解读对比,找出差距与特色,这种有意识的练习能逐渐培养对文字的敏感度。

比较阅读也是有效方法,将同一作者的不同散文,或不同作者的同主题散文进行对比概括,能更清晰地把握每篇文章的独特价值。

勤做读书笔记有助于固化概括能力,笔记不应是原文摘抄,而是经过消化吸收后的重新表达,长期坚持,概括能力自然提升。

散文概括是读者与作者之间的深度对话,是理解力与表达力的综合体现,掌握科学方法,尊重文本特质,保持练习热情,每个人都能成为散文的知音,既能领略其美,又能言传其神,在这个信息过载的时代,这种提炼与概括的能力,不仅有助于文学欣赏,也是应对复杂世界的重要素养。