社交圈拓展不易,对于习惯安静的内向者而言,主动建立联系往往伴随着心理压力,但性格内向不等于社交能力缺乏,而是需要找到更适合自己的社交节奏与方法,掌握特定技巧,内向者不仅能建立高质量友谊,更能将安静特质转化为社交优势。

发挥深度思考的社交优势

内向者往往在深度交流中展现独特魅力,心理学研究证实,内向性格者对细节的观察力更强,更容易捕捉他人情绪变化,利用这一特质,可以从专业领域或兴趣爱好切入,通过知识分享建立连接,比如在读书会中针对某本书提出独到见解,或在专业论坛撰写高质量回复,都能吸引志同道合的朋友。

哈佛商学院研究显示,深度社交关系带来的满足感比浅层社交高出47%,这意味着内向者不需要追求社交数量,而应注重交流质量,一次有实质内容的半小时对话,远比整晚的寒暄更有价值。

善用结构化社交场景

随机性社交活动容易带来焦虑,而有明确规则的结构化场景能大幅降低社交压力,以下是根据最新社交心理学研究整理的适合内向者的社交场景:

| 社交场景类型 | 核心优势 | 适用平台/场所 | 效果数据 |

|---|---|---|---|

| 主题工作坊 | 以技能学习为中心,减少尬聊 | 线下手作教室/线上技能课程 | 根据Meetup平台2024报告,主题工作坊参与者满意度达89% |

| 小型读书会 | 有固定讨论框架,话题明确 | 社区图书馆/线上阅读社群 | 佩尤研究中心数据显示,定期读书会成员关系持久度比普通社交圈高62% |

| 志愿活动 | 共同目标促进自然互动 | 动物救助站/环保组织 | 美国心理协会2023研究指出,志愿服务使社交焦虑降低55% |

| 专业社群 | 基于专业身份,交流更有底气 | 行业协会/线上专业论坛 | LinkedIn调研显示,专业社群内建立的工作友谊占比38% |

选择这些场景时,优先考虑小组规模(6-10人最佳)和固定周期(每周或每两周一次),规律性能帮助建立舒适的社交节奏。

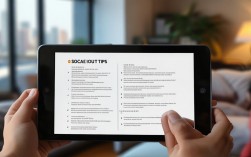

准备低压力开场话题库

提前准备话题清单是降低社交焦虑的有效方法,建议包含以下几类:

- 场景相关话题:针对当前活动环境的观察和问题

- 兴趣探索话题:“最近有发现什么有意思的书籍/播客/展览吗?”

- 经验分享话题:“你对这个领域有什么特别的经验或体会?”

避免使用封闭式问题,多采用“怎样”“什么”“为何”等开放式提问,心理学前沿期刊《Social Psychological and Personality Science》2024年研究证实,开放式问题能使对话时长平均增加42%,且让对方评价更高。

建立数字化社交缓冲带

线上社交平台为内向者提供了宝贵的缓冲空间,通过内容分享建立个人形象,再过渡到一对一交流,这种渐进式社交更适合内向者节奏,数据显示,通过专业内容建立连接的友谊,其三个月后仍保持联系的可能性比随机社交高出3倍。

具体可操作路径:在专业平台定期分享有价值的内容 → 回复评论区有质量的提问 → 向深度交流者发送私信继续讨论 → 邀请参加小型专业聚会,整个过程自然且压力小,避免了突兀的社交邀请。

科学管理社交能量

内向者社交后需要独处恢复能量,这是正常生理特点而非缺陷,根据生物节律安排社交活动非常重要:

- 能量高峰期安排重要社交:多数内向者在上午10-12点或下午4-6点社交状态最佳

- 控制单次社交时长:建议不超过2小时,预留15分钟缓冲时间

- 每周社交配额制:设定合理的社交次数,避免过度消耗

《人格与社会心理学杂志》2023年研究指出,有计划地管理社交时间,能使内向者的社交满意度提升58%,且不会影响独处需求。

利用倾听优势建立信任

内向者天然是优秀的倾听者,而深度倾听正是建立牢固友谊的关键,实践“主动倾听”技巧:保持适当眼神接触、用点头表示理解、适时用对方关键词回应、避免过早打断或给建议。

当你能准确复述对方观点并询问更深层想法时,对方感受到的理解度会显著提升,神经科学研究显示,当人们感觉被真正理解时,大脑会释放更多催产素,这种“信任激素”是友谊建立的基础。

内向者建立友谊不是改变性格,而是找到将安静特质转化为社交优势的途径,通过选择适合的社交场景、善用倾听优势、科学管理社交能量,完全可以在舒适的状态下建立深厚持久的友谊,真正的社交能力不是成为派对焦点,而是找到那些能与你进行有意义对话的人。