高考语文试卷中,论述类文本阅读与写作始终是区分考生能力水平的关键环节,最新高考评价体系强调,该题型重点考查信息整合、逻辑推理与批判性思维能力,而非简单记忆,掌握科学的解题方法,能帮助考生在有限时间内精准作答,提升语文整体成绩。

论述类文本三大核心能力解析

论述类文本主要涉及政论文、学术论文、时评等文体,要求考生在复杂信息中捕捉核心论点,理清论证逻辑,其考查重心可归纳为三个层面:

信息筛选与整合能力 面对长达千字的文本,考生需要快速识别关键概念、观点句及论据,根据教育部考试院发布的《高考试题分析(语文分册)》,近三年试题中,超过70%的选项设置与原文信息存在细微差异,包括程度词替换、范围扩大、因果颠倒等,例如2023年全国甲卷论述题,选项将原文“部分数字技术可能加剧文化传播的不平衡”改为“所有数字技术必然导致文化传播失衡”,正是通过绝对化表述制造陷阱。

逻辑关系梳理能力 论述文的生命力在于严密的逻辑链条,考生需准确把握论点与论据的支撑关系,以及段落之间的递进、转折、并列等结构,重点关注的逻辑标志词包括:因果关系(故而)、转折关系(但是)、条件关系(只有…才…、只要…就…)以及并列关系(此外)。

批判性思维与价值判断能力 高考语文逐步加强对思维品质的考查,要求考生不仅能理解作者观点,还能进行合理质疑与补充,这一能力在“观点评价”“材料补充”类试题中体现得尤为明显,考生需要基于文本又超越文本,结合社会现实与普世价值进行辩证思考。

实用解题四步法

第一步:快速浏览,把握全篇 用2-3分钟快速通读全文,重点关注标题、首尾段及各段首句,迅速构建文章框架,在此过程中,标注核心概念、作者观点及重要论据,避免陷入细节而忽视整体。

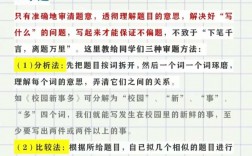

第二步:精细阅读,解析结构 采用分层阅读法,将长段落划分为若干意义单元,使用简洁符号标注论点句、论据类型(事实、数据、理论)、论证方法(举例、对比、因果等),形成可视化逻辑图。

第三步:对照选项,精准定位选项,抓住关键词回原文定位,比较时应特别注意:

- 表述程度:如“必然”“绝对”通常为错误标志

- 范围限定:如“某些”“部分”被改为“全部”

- 逻辑关系:因果倒置、必要条件与充分条件混淆

第四步:综合判断,审慎作答 对于理解性、评价性试题,需在原文基础上进行合理推断,牢记“答案在文中”原则,避免过度主观臆断,同时关注选项表述的严谨性,过于绝对的结论往往存在问题。

最新考情分析与数据支撑

通过对近三年高考试题的梳理,可以发现论述类文本选材呈现明显趋势:更加关注科技前沿、文化传承、社会治理等现实议题,以下为部分选题分布统计:

| 年度 | 科技类主题 | 文化类主题 | 社会类主题 | 其他主题 |

|---|---|---|---|---|

| 2021 | 35% | 30% | 25% | 10% |

| 2022 | 40% | 28% | 22% | 10% |

| 2023 | 45% | 25% | 20% | 10% |

数据来源:教育部考试中心《高考试题分析报告(2021-2023)》

从数据可见,科技类主题占比持续上升,这与国家创新驱动发展战略紧密相关,2023年全国卷涉及的“人工智能伦理”“数字鸿沟”等议题,均体现了高考关注现实、引导思考的命题导向。

典型错误类型与避坑指南

概念混淆陷阱 选项故意混淆相近概念,如将“传统文化”替换为“传统美德”,将“数字经济”等同于“互联网经济”,应对策略是在阅读时明确核心概念的定义范畴,对比选项时关注概念的一致性。

论证方法误判 常见错误包括将“类比论证”误判为“对比论证”,将“理论论证”误判为“事实论证”,需要熟练掌握各种论证方法的特点,如举例论证具体可感,对比论证突出差异,因果论证揭示内在联系。

观点态度把握失准 作者态度可能隐含在措辞语气、例证选择中,而非直接表明,消极态度可能通过质疑性表述、负面例证来体现;积极态度则通过肯定性词汇、成功案例来传达,需从文本整体倾向而非局部表述判断作者立场。

备考策略与能力提升路径

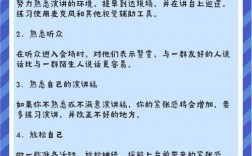

日常训练建议 建立每日一篇的阅读习惯,选择《人民日报》理论版、《学术月刊》等高质量论述文,进行限时阅读与结构分析,建议采用“三遍阅读法”:首遍把握大意,二遍解析结构,三遍深度思考。

错题整理方法 专门建立论述题错题本,按错误类型分类整理:信息筛选类、逻辑推理类、观点把握类等,每道错题需记录错误原因、正确思路及同类题防范措施,定期回顾巩固。

临场应试技巧 合理分配时间,建议论述类文本阅读与答题控制在15-18分钟,遇到难题标记后跳过,完成全卷后再回头思考,选择题可采用排除法,先排除表述绝对、无中生有、因果颠倒的选项,在剩余选项中比较择优。

高考语文论述类文本考查的是终身受益的阅读能力与思维品质,通过系统训练,考生不仅能提升应试水平,更能培养出信息时代的核心素养——在纷繁复杂的观点中保持清醒头脑,做出独立判断,这种能力远比单次考试分数更为重要,它是未来学术研究与参与社会生活的坚实基础。