在信息快速流动的今天,有效沟通已成为个人成长与职业发展的核心能力,无论是职场协作、商务谈判还是日常交往,优秀的沟通能力都能帮助我们更精准地表达观点、建立信任并解决问题,本文将系统性地梳理沟通的核心技巧,并结合最新行业数据,提供具有实操性的方法。

倾听:沟通的基石

真正的沟通始于倾听,许多沟通障碍并非源于表达不清,而是因为未能真正理解对方意图,积极倾听要求我们全神贯注于说话者,不急于打断或评判。

根据哈佛商学院近期发布的研究报告,在高绩效团队中,成员花费在倾听上的时间平均比普通团队高出40%,这项针对500家企业团队的调查显示,擅长倾听的团队成员对工作满意度高出31%,项目完成质量提升27%。

积极倾听包含三个关键动作:保持眼神接触、适时点头回应、通过复述确认理解。“您刚才提到交付时间紧张,是希望我们提前到周五完成吗?”这样的确认既能澄清信息,也让对方感受到被重视。

清晰表达:结构化思维的体现

有效表达需要将复杂信息转化为易于理解的逻辑结构,PREP模型(观点、理由、案例、观点)是一个经实践检验的有效框架:首先明确核心观点,接着阐述支撑理由,然后提供具体案例,最后重申观点强化印象。

数字化转型咨询公司Gartner在2023年的沟通效率调研中发现,采用结构化表达方式的商务演示,信息留存率比非结构化表达高出65%,调研覆盖了1200名企业管理者,数据显示,使用“问题-解决方案-收益”逻辑框架的提案,通过率提高至48%,而散点式陈述的提案通过率仅为23%。

在书面沟通中,同样需要注重结构,电子邮件应遵循“主题明确-背景简述-核心信息-行动建议-礼貌结束”的流程,清晰的主题行能让收件人快速把握邮件优先级,研究表明,包含关键信息的主题行可使邮件回复速度提升50%以上。

非语言沟通:无声的力量

沟通不仅是语言的艺术,身体语言、语调变化和面部表情同样传递着丰富信息,加州大学洛杉矶分校心理学教授Albert Mehrabian的研究表明,当语言信息与非语言信号不一致时,人们更倾向于相信非语言信息,其影响力占比高达55%。

远程工作普及的背景下,视频会议中的非语言沟通尤为重要,保持摄像头开启、坐姿端正、适时微笑,都能增强连接感,2024年斯坦福大学虚拟人际互动实验室的报告指出,在视频会议中保持适当手势交流的参与者,被评价为“更具说服力”的比例比静止不动的参与者高出42%。

同理心:连接情感桥梁

同理心是理解他人感受和视角的能力,而非仅仅表示同情,在沟通中展现同理心,意味着承认对方情绪并尝试从其立场思考问题。

微软工作趋势指数2023年度报告显示,87%的员工更愿意追随能够展现同理心的领导者,这份覆盖31个国家3万人的调研发现,在认为直接主管具有高度同理心的员工中,工作投入度高出72%,创新想法提出数量增加56%。

实践同理心沟通可采用“识别-理解-回应”模式:首先识别对方情绪(“您似乎对这个安排有些担忧”),然后表达理解(“我理解这可能会增加您团队的工作量”),最后提出建设性回应(“我们可以探讨如何分阶段实施”)。

反馈艺术:促进成长的对话

建设性反馈是促进个人和团队进步的重要工具,有效反馈应聚焦于具体行为而非个人特质,描述事实而非评判动机,并提供可操作的改进建议。

全球管理咨询公司麦肯锡2024年发布的团队效能研究指出,定期接受具体、可操作反馈的员工,绩效提升速度是缺乏反馈员工的2.3倍,研究还发现,采用“情况-行为-影响”反馈模型(描述具体情境、观察到的行为、该行为产生的影响)的管理者,其团队成员绩效改进率达到68%。

接收反馈同样需要技巧,面对批评性意见,避免立即辩解,而是询问“您能具体说明在哪个环节我可以改进吗?”这样的开放式问题,将反馈转化为学习机会。

冲突管理:从对立到协作

沟通中的分歧不可避免,但处理方式决定结果导向,建设性冲突管理关注问题本身而非人身攻击,寻求共同利益而非坚持各自立场。

世界经济论坛2023年未来工作报告将“冲突管理”列为21世纪核心技能之一,数据显示,擅长建设性处理冲突的团队,创新解决方案产出量比回避冲突的团队高出39%,报告建议采用“兴趣而非立场”的谈判原则,探索双方深层次需求,常能发现共赢空间。

当沟通陷入僵局,尝试引入中立数据或第三方视角可打破困局,一句“我们不妨先看看这个季度的客户反馈数据”往往比继续观点交锋更有效。

跨文化沟通:全球化时代的必备素养

随着工作环境日益多元化,理解文化差异对沟通的影响变得至关重要,不同文化背景的人在沟通风格、时间观念和权力距离认知上存在显著差异。

国际商务沟通协会2024年全球调研显示,73%的国际商务人士认为文化差异是跨境合作的主要挑战,调研涉及2000名跨国企业员工,其中68%表示曾因文化误解导致项目延误,研究指出,简单如沟通中的沉默间隔,在不同文化中就有截然不同的解读——在一些文化中表示深思熟虑,在另一些文化中则可能被视为尴尬或不满。

提升跨文化沟通能力始于对自身文化偏好的认知,并保持对差异的好奇与尊重,在跨文化场合,多使用试探性语言(“从我个人的角度来看”“不知在您的文化中通常如何处理”),避免绝对化陈述。

数字化沟通:新环境的适应

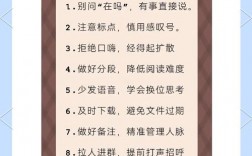

数字化工具已成为现代沟通的主要载体,但同时也带来了新的挑战,缺乏非语言线索、注意力分散、信息过载等问题降低了数字化沟通的效率。

康奈尔大学2023年远程工作研究团队发现,纯文字沟通误解率比面对面交流高出38%,研究建议,对于重要或敏感信息,采用多种沟通渠道组合(如邮件概述后跟进的简短视频会议)可减少误解,提高沟通效率27%。

在即时通讯沟通中,适当使用表情符号可以传递语气,但需注意文化差异和场合适当性,研究显示,在工作群聊中适度使用表情符号的团队成员,被评价为“更易合作”的比例比完全不使用者高出35%。

沟通能力并非与生俱来的天赋,而是可以通过刻意练习不断提升的技能,真正有效的沟通不在于口若悬河,而在于能够建立真诚连接,促进相互理解,在日益复杂的世界中,投资于沟通技巧的精进,无疑是为个人和职业发展铺设的最坚实基石。