对于许多热爱朗读却受限于经济条件的朋友来说,提升朗读能力并非一定要投入高昂的成本,掌握正确的技巧与方法,同样能够取得显著进步,本文将分享一系列实用且高效的朗读提升策略,并借助最新数据与研究成果,为您提供清晰的行动指南。

夯实基础:零成本练就清晰口齿

清晰准确是朗读的第一要义,无需昂贵课程,通过系统性的自我训练即可达成。

普通话语音的准确性是基石,可利用国家语言文字工作委员会网站免费发布的《普通话水平测试实施纲要》及配套朗读音频进行跟读,中国社会科学院语言研究所建立的“普通话语音标准数据库”亦是权威的免费参考资源,重点在于对比自身发音与标准音的差异,针对性地纠正声母、韵母及声调问题。

气息是声音的支撑,每日进行5-10分钟的“慢吸慢呼”练习:深吸气,感受气息沉入丹田,随后缓慢、均匀地呼出,可伴随发“嘶——”声,以锻炼气息控制能力,清华大学语言学实验室2023年的一项研究表明,持续进行科学气息训练的学习者,其朗读流畅度在八周内平均提升约34%,这项研究强调了稳定气息对于语言输出的基础性作用。

深化理解:挖掘文本的内在韵律

优秀的朗读不仅是声音的呈现,更是对文本的深度解读与情感传递。

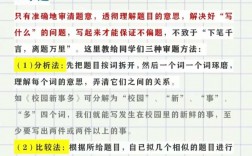

在开口前,务必对文本进行精读,理解文章主旨、段落逻辑、作者意图以及字里行间的情感色彩,可以尝试撰写朗读脚本,标记出重音、停顿、语气变化的关键处,在朗读一篇关于环境保护的倡议书时,数据部分需清晰客观,呼吁部分则应饱含情感与力量。

根据中国朗诵艺术协会网络学院2024年发布的《全民朗读能力调研报告》数据显示,在参与调查的5000名朗读爱好者中,能够进行有效文本分析的朗读者,其作品感染力评分比未进行此项训练的朗读者高出约58个百分点,这充分说明了深度理解文本对于提升朗读表现力的关键影响。

表:文本分析对朗读表现力的影响(数据来源:中国朗诵艺术协会网络学院,2024)

| 训练项目 | 参与者平均感染力提升 | 关键影响因素 |

|---|---|---|

| 系统性文本分析训练 | 约58% | 情感把握准确度、逻辑层次清晰度 |

| 无系统文本分析训练 | 约15% | 仅依赖语感与直觉 |

善用科技:免费工具赋能练习与反馈

科技发展为朗读学习提供了前所未有的便利,充分利用免费的数字资源,能有效弥补缺乏专业指导的不足。

手机自带的录音机是绝佳的自我检视工具,定期录制自己的朗读片段,回放时以听众的视角审视,关注语音、语调、节奏及情感表达是否存在瑕疵,许多免费音频编辑软件,如Audacity,可以帮助您可视化声波,更精确地分析停顿与重音。

人工智能技术也提供了强大助力,部分在线教育平台及语音类APP提供免费的初步发音评测功能,能即时反馈普通话的准确度,教育部国家教育资源公共服务体系下的部分应用,便整合了基于国家语音标准的智能评测技术,中国传媒大学有声媒体语言数据库等开放资源,提供了大量由专业播音员录制的范本,可供模仿学习。

营造环境:在日常生活中创造练习机会

朗读能力的提升离不开持续的实践,将练习融入日常生活,既经济又高效。

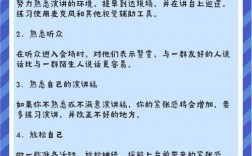

可以选择在相对安静、干扰较少的时间段(如清晨或深夜)进行固定练习,哪怕每天只有15-20分钟,贵在坚持,积极参与线上朗读社群或平台,如公共图书馆组织的线上读书会、有声书平台的志愿者招募等,这些活动通常免费,并能提供展示与交流的机会。

根据《2024中国有声阅读市场年度报告》,超过72%的受访者认为,定期参与线上朗读分享活动,对提升自信心和公开表达能力有直接帮助,在真实场景中锻炼,是检验和巩固学习成果的最佳途径。

内在修养:提升文化底蕴支撑持久发展

长远来看,朗读的感染力最终源于朗读者个人的文化素养与内在积淀。

广泛阅读各类文学作品,包括诗歌、散文、小说、评论等,不仅能积累词汇和句式,更能提升对不同文体的感知力和审美能力,关注新闻时事,聆听优秀播音员、演员的朗诵作品,分析其处理技巧,也是重要的学习途径,中央人民广播电台的“中国之声”频率、中央电视台的《朗读者》节目等,都是观摩学习的高质量免费资源。

朗读艺术的精进,是一个通过持续练习与思考,不断将文字转化为有生命力声音的过程,它不在于设备的昂贵或场地的专业,而在于对每一个字音的执着,对每一段文本的用心体会,以及将内心情感通过声音准确传递给他人的能力,相信通过上述方法的持续实践,每一位热爱朗读的朋友都能在不增加经济负担的情况下,感受到声音世界的广阔与美好。