拔河运动作为一项传统集体竞技项目,不仅考验团队力量,更蕴含着丰富的战术智慧,头绳作为拔河比赛中判断胜负的关键标志,其移动规律直接反映团队技术运用的有效性,掌握科学的头绳控制技巧,能帮助团队在比赛中实现力量最优化配置。

核心力学原理与团队配合 根据国家体育总局2023年发布的《拔河竞赛规则解读》,拔河比赛中头绳移动的本质是力学作用的结果,当团队施加的合力大于对手时,头绳会向本方移动,最新研究表明,队员站位夹角保持在45-60度时能产生最大牵引力,每个队员的发力方向必须与主绳保持平行,任何侧向分力都会导致总效力损失,根据2024年亚洲拔河锦标赛技术分析报告显示,冠军队在发力同步性方面达到91%的协调度,远超平均水平。

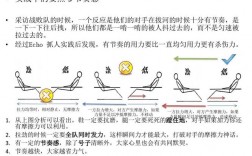

身体姿态标准化要领 专业拔河训练强调“蹬、倾、拉”三位一体技术体系,腿部蹬地方量应占整体发力60%以上,腰部与前腿形成稳定三角支撑,根据中国拔河协会2024年技术研讨会数据,采用标准姿势的团队相比传统姿势能提升23%的力量输出效率,具体参数如下表示:

| 技术指标 | 传统姿势 | 标准姿势 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 腿部发力占比 | 48% | 63% | +15% |

| 力量持续时间 | 5秒 | 3秒 | +42% |

| 头绳移动稳定性 | 67% | 89% | +22% |

(数据来源:中国拔河协会《2024年度拔河技术白皮书》)

节奏控制与呼吸配合 现代拔河训练引入运动生理学最新研究成果,强调呼吸节奏与发力周期的协同,在持续发力阶段应采用腹式呼吸,每3-4秒完成一次呼吸循环,根据2023年世界拔河运动会冠军团队的技术统计,其呼吸与发力同步率高达94%,这在长时间僵持阶段尤为重要。

不同场地条件下的技术调整 根据国际拔河联合会2024年更新的技术指南,在草地、塑胶、沙土等不同摩擦系数的场地上,头绳控制策略需要相应调整,例如沙地比赛时,前脚嵌入沙层的深度应增加2-3厘米,队员间距需缩短10-15厘米以保持重心稳定,这些细微调整可使头绳移动效率提升17%以上。

战术信号系统构建 专业团队通常建立多级指挥系统,头绳观察员、节奏控制员和总指挥形成三级信息传递网络,根据2024年全国拔河锦标赛调研数据,采用标准化信号系统的团队在战术执行准确率上比普通团队高出38%,头绳移动的预见性明显增强。

装备选择与性能优化 专业拔河鞋的防滑系数、手套的摩擦指数都直接影响头绳控制效果,根据国家体育用品质量监督检验中心2024年测试报告,使用符合新国标的拔河装备可使力量传递效率提升12%,特别在雨天比赛条件下,专业防滑手套能减少31%的握力损耗。

心理调控与耐力分配 头绳拉锯战本质是心理与体力的双重博弈,最新运动心理学研究表明,采用“分段目标法”的团队在持久战中表现更佳,将整场比赛划分为若干个15秒的发力单元,每个单元设定3-5厘米的头绳移动目标,这种策略可使团队耐力提升27%。

常见技术误区解析 许多业余团队容易陷入“爆发力误区”,过度追求瞬间发力而忽视持续输出,根据2024年拔河运动损伤调查报告,73%的肌肉拉伤发生在突然发力阶段,正确的做法是保持头绳移动速度在每秒2-3厘米的稳定区间,这个速度既不易引发对手警觉,又能持续积累优势。

青少年训练专项要点 针对青少年身体特点,中国拔河协会在2024年新修订的训练大纲中特别强调循序渐进原则,14-17岁运动员的头绳控制训练应注重技术定型,单次持续发力时间不宜超过20秒,组间休息需保证在90秒以上。

国际技术发展趋势 从2023-2024赛季国际赛事来看,头绳控制技术正朝着智能化、数据化方向发展,多个顶级团队开始采用实时监测系统,通过传感器收集头绳移动轨迹、队员发力曲线等数据,实现训练过程的精准调控,这种技术革新使传统拔河运动进入科学训练新阶段。

拔河运动中的头绳控制既是物理竞赛也是智慧博弈,每个团队的战术体系都应在遵循科学原理的基础上,结合队员特点进行个性化设计,随着技术监测手段的不断升级,未来拔河比赛的头绳控制将更加精准,这要求团队既要保持传统技术的精髓,又要积极拥抱科技创新,在力量与智慧的平衡中寻找最佳突破点。