在高效能人士的习惯中,定期进行总结与制定计划是推动个人与组织持续进步的核心环节,这不仅是对过往的复盘,更是对未来的清晰规划,掌握科学的技巧,能让这一过程事半功倍,真正将经验转化为能力,将目标转化为成果。

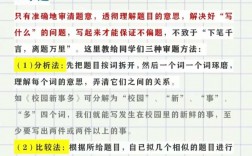

精准总结:从经验中萃取智慧

一份有价值的总结,绝非流水账式的记录,而是深度的剖析与提炼。

在总结前需明确框架,可以采用“GSR”模型:目标回顾-结果评估-原因分析,先清晰地回顾初始设定的目标,然后将实际达成的结果与之对比,这种对比不是简单判断成败,而是要量化或具体描述差距,某电商运营团队在季度总结中,明确列出“本季度目标为提升客户复购率至25%,实际达成22%”,这一具体对比为后续分析奠定了客观基础。

深入分析原因时,应避免笼统归因,要运用“5Why分析法”追问到底,复购率未达预期,表面原因是促销活动参与度低,深挖下去可能是活动规则过于复杂,再进一步可能是活动策划阶段未充分进行用户测试,这种层层递进的分析,才能触及问题的本质。

为了更直观地展示行业动态,我们参考了全球知名项目管理软件公司Asana在其2024年工作状态报告中发布的数据,该报告通过对全球数千名知识工作者的调研,揭示了高效团队在复盘总结时的关键特征:

| 高效团队的总结习惯 | 占比 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 定期举行结构化复盘会议 | 78% | Asana《2024年工作状态报告》 |

| 在总结中重点关注关键指标与数据的对比 | 72% | Asana《2024年工作状态报告》 |

| 使用标准化模板或工具来记录和分享复盘结果 | 65% | Asana《2024年工作状态报告》 |

(数据来源:Asana, "The State of Work 2024", 权威项目管理与协作平台)

这张表格说明,成功的总结依赖于规律、结构和数据驱动,我们可以借鉴这些方法,例如在每周工作结束后,花费二十分钟,用固定的模板记录本周的核心成果、未达预期的事项及其根本原因,以及主要的收获与感悟。

有效计划:为未来绘制导航图

如果说总结是回头看,那么计划就是向前看,一个有效的计划,是行动的蓝图,能有效降低不确定性。

制定计划的首要原则是目标清晰,SMART原则至今仍是黄金准则,即目标必须是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时限的。“提高网站流量”是一个模糊的目标,而“在第三季度结束前,通过内容优化和外部引流,将网站日均自然搜索流量从5000提升至8000独立访客”则符合SMART原则。

在目标分解上,可以借鉴“OKR”工作法,设定一个富有挑战性的、鼓舞人心的“目标”,再配以3-5个具体的、可量化的“关键结果”,目标为“打造本季度行业内的爆款深度文章”,其关键结果则可以设定为“文章发布后两周内,自然阅读量达到10万”、“被至少5家权威行业媒体转载”、“文章带来的日均注册转化数提升50%”,这样就将一个宏观目标,分解为了可执行、可追踪的具体任务。

计划工具的选择也至关重要,除了传统的待办事项清单,现代项目管理工具如Notion、Trello或飞书,允许我们以看板、日历或数据库的形式可视化计划,便于任务分配、进度跟踪和团队协作,将大项目拆解为小任务,并放入看板的不同列中,每完成一步就移动卡片,这种可视化的进展能带来持续的成就感。

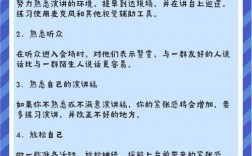

融合与迭代:让总结与计划形成闭环

总结与计划并非两个独立的环节,而是一个螺旋上升的闭环系统,最好的计划,往往源于对上一次实践的深刻总结。

在每次制定新计划之前,务必回顾上一次的总结报告,分析上一阶段哪些策略是有效的,哪些是无效的,有效的策略可以在新计划中保留并强化,无效的则需果断放弃或调整,总结发现某次社交媒体推广活动效果不佳,是因为渠道选择错误,那么新计划中就应将资源转向经过验证的有效渠道。

这个闭环过程本质上遵循着“PDCA”循环:计划、执行、检查、处理,我们制定的计划是“P”,执行是“D”,总结就是“C”(检查),而根据总结结果调整下一步行动,A”(处理),持续转动这个循环,个人与团队的能力就能实现阶梯式成长。

保持计划的灵活性至关重要,世界与市场瞬息万变,一份死板的计划很容易在变化中失效,我们应该将计划视为一张活的导航图,允许在执行过程中,根据新的信息和反馈进行定期调整,可以采用“滚动式计划”法,在保持大方向不变的前提下,近期的计划做得详细具体,远期的计划则相对概括,并随着时间推移不断细化。

将总结与计划的技巧内化为一种工作习惯,如同为航行中的船只安装了罗盘与舵轮,它让我们清楚自己从何处来,现在在何处,以及将要驶向何方,这个过程需要的不是复杂的理论,而是持续的实践与反思,最终让这种动态的、自我进化的系统,成为驱动我们跨越一个又一个里程碑的强大引擎。