良好的沟通是教育成功的基石,它能构建信任、激发学习动力并营造积极的课堂氛围,作为教育过程的核心环节,教师与学生之间的有效沟通,其技巧并非一成不变,它需要随着时代的发展和学生的变化而不断精进,掌握这些技巧,意味着能够更准确地理解学生需求,更高效地解决教学问题。

倾听:沟通的起点与基石

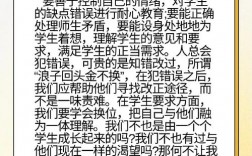

许多沟通障碍的根源在于倾听不足,真正的倾听,远不止是听见声音,而是全身心地投入,理解学生的言语信息、情感状态和潜在需求。

- 给予完整表达空间:当学生发言时,避免急于打断或给出建议,允许他们完整地陈述自己的想法,即使其逻辑尚不清晰,这不仅是尊重,更是获取完整信息的前提。

- 运用非语言信号积极回应:通过眼神接触、点头、前倾的身体姿态等,向学生传递“我正在认真听”的信号,这些细微的举动能极大地鼓励学生继续表达。

- 实践同理心倾听:尝试站在学生的角度理解其处境和感受,当学生抱怨“数学太难了”,其背后可能是对跟不上进度的焦虑,而非单纯指责学科本身,回应其情绪:“听起来最近的课程让你感到有些压力,是吗?”往往比直接讲解题目更能打开心扉。

语言表达:清晰、积极与建设性

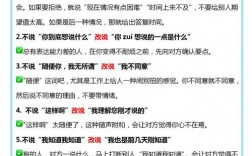

教师的语言是传递知识、塑造价值观的重要工具,精准而富有激励性的语言能点亮课堂,而随意或消极的评价则可能造成长久的阴影。

- 从指令到引导:减少使用“你必须”、“你应该”等命令式口吻,多尝试“我们是否可以试试…”、“另一种思路是…”等引导性、选择性的语言,这能赋予学生自主感,激发其内在动力。

- 强化积极反馈:关注并具体地表扬学生的努力过程与进步,而非仅仅看重天分或结果。“你这次在论证部分补充了更多实例,让观点更有说服力了”,比“你真聪明”更具指导意义。

- 使用“我”信息进行建设性批评:当需要指出问题时,避免使用“你”开头的指责性语言(如“你总是粗心”),转而使用“我”信息表达感受和期望,我看到这道题的步骤有些跳跃,我有些担心你是否完全理解了这里的概念,我们可以一起再看一遍吗?”这种方式将对立关系转变为共同解决问题的合作关系。

非语言沟通:无声胜有声的力量

研究表明,沟通中高达93%的信息是通过非语言方式传递的,教师的表情、肢体动作和语调,往往比言语本身更具影响力。

- 管理面部表情与眼神:保持友善、开放的面部表情,在课堂上,有意识地与不同位置的学生进行平和的眼神交流,让他们感受到被关注。

- 注意肢体语言的开放性:避免交叉手臂、身体后仰等防御性姿态,面向学生、身体微微前倾的开放姿态,传达出接纳和愿意沟通的意愿。

- 校准语音语调:平稳、温和的语调能传递安定感,而适度的抑扬顿挫则能抓住学生注意力,强调重点,愤怒或嘲讽的语调会立刻关闭沟通的大门。

数字化沟通:新时代的必修课

随着教育信息化深入,微信、钉钉、学习平台等已成为师生沟通的重要场景,线上沟通有其独特的规则和挑战,需要教师特别留意。

- 明确沟通边界与时间:建立清晰的规则,例如不在深夜非紧急时段向学生或家长发送信息,保护彼此的私人时间,工作群主要用于发布通知和学术讨论,避免过度闲聊。

- 确保文字表达的清晰与友善:线上文字缺乏语气和表情,容易产生误解,多使用表情符号辅助表达情绪,在发送前重读一遍,检查是否有歧义,对于复杂或敏感问题,优先选择语音通话或当面沟通。

- 关注数字时代的师生互动新趋势:当下的师生沟通呈现出新的特点,根据北京师范大学教育学部与相关机构在2023年联合发布的一份《中小学师生关系与沟通模式现状调研报告》中的部分数据显示,当前的沟通渠道和学生对沟通方式的偏好已发生显著变化。

| 沟通维度 | 具体数据表现 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 主要沟通渠道 | 5%的教师经常使用即时通讯软件(如微信、钉钉)与学生及家长进行日常沟通,远超传统面谈和电话的比例。 | 《中小学师生关系与沟通模式现状调研报告》(2023),北京师范大学教育学部等 |

| 学生偏好沟通方式 | 近70%的中学生更倾向于在遇到学习困惑时,先通过班级学习平台或通讯软件以文字形式向老师提问,而非课间当面询问。 | 同上 |

| 焦点 | 在师生线上沟通中,具体题目解答”和“作业提交”的事务性内容占比超过75%,而对“个人情绪状态”和“成长困惑”的交流相对不足。 | 同上 |

这些数据提醒我们,在利用数字化工具提升沟通效率的同时,必须警惕其可能带来的人际关系“事务化”倾向,教师应有意识地在线上沟通中注入情感关怀,例如在解答问题后附带一句“最近状态如何?”,或定期进行简短的视频交流,以弥补非语言信号的缺失。

个性化沟通:因材施教的沟通艺术

没有两个完全相同的学生,因此沟通方式也需因人而异。

- 识别学生的基本沟通风格:有些学生外向直接,喜欢公开讨论;有些则内向反思,更擅长书面交流或一对一的安静谈话,尊重这些差异,采用他们感到舒适的方式进行初步接触。

- 了解学生的背景与兴趣:将学生感兴趣的元素(如他们喜欢的运动、书籍或科技产品)作为沟通的切入点,能迅速拉近心理距离,使交流更为顺畅。

- 特殊情境的敏感沟通:面对处于情绪低落、家庭变故或与他人发生冲突中的学生,沟通的第一要务是处理情绪,而非解决问题,提供一个安全、私密的空间,允许他们沉默,使用安抚性的语言,必要时寻求学校专业心理教师的支持。

教育的本质是一个灵魂唤醒另一个灵魂,而沟通是完成这一唤醒的桥梁,这座桥梁的坚固与否,取决于每一位教师是否愿意持续反思、学习和打磨自己的沟通技艺,它要求我们不仅用嘴去说,更用耳去听,用眼去观察,用心去感受,卓越的沟通技巧将转化为一种强大的教育力量,它能在学生心中种下自信、尊重与理解的种子,并伴随他们走向更广阔的天地。