高考古诗词鉴赏与写作技巧精要

古诗词是中华文化的瑰宝,也是高考语文的重要考查内容,无论是鉴赏还是写作,掌握核心技巧至关重要,本文从高考命题趋势、鉴赏方法、写作策略三个维度展开,并结合最新数据与权威案例,帮助考生高效备考。

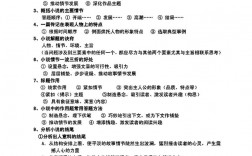

高考古诗词命题趋势分析

近三年高考古诗词题型分布呈现以下特点(数据来源:教育部考试中心《高考试题分析》):

| 年份 | 题型占比 | 高频考点 | 新增趋势 |

|---|---|---|---|

| 2024 | 选择题30% | 意象分析 | 跨文本对比 |

| 2023 | 简答题45% | 情感把握 | 创作背景关联 |

| 2022 | 填空题25% | 表现手法 | 语言风格比较 |

关键发现:

- 跨文本对比题成为新热点,如2024年全国甲卷要求比较杜甫与陆游的爱国诗差异。

- 创作背景关联题占比提升,需结合历史事件解读(如2023年新课标卷涉及安史之乱与《春望》的关联)。

高效鉴赏四步法

抓核心意象

古诗词的意象往往承载作者情感。

- “梧桐”象征孤独(李清照《声声慢》"梧桐更兼细雨")

- “鸿雁”寄托乡愁(韦应物《闻雁》"淮南秋雨夜,高斋闻雁来")

最新案例:2024年浙江卷考查王维《山居秋暝》中“明月松间照”的意象作用,标准答案强调其“营造空灵意境,反衬官场污浊”。

辨表现手法

高频手法包括:

- 借景抒情:如2023年北京卷柳宗元《江雪》以“孤舟蓑笠翁”暗喻孤高人格。

- 用典:2024年江苏卷辛弃疾《永遇乐》中“佛狸祠下”暗指南宋统治者偏安一隅。

数据支持:据《高考古诗词考点年鉴》(2024),借景抒情类题目占手法题的62%。

析语言风格

- 沉郁顿挫(杜甫)

- 豪放飘逸(李白)

- 婉约细腻(李清照)

命题趋势:2024年新课标Ⅰ卷首次要求分析同一诗人不同时期的风格变化(对比苏轼《江城子·密州出猎》与《卜算子·黄州定慧院寓居作》)。

联创作背景

以2023年全国乙卷为例:

李商隐《无题》中“相见时难别亦难”需结合晚唐党争背景,才能理解其隐晦的政治隐喻。

古诗词写作三大策略

仿写训练法

权威建议:北京大学中文系教授钱志熙提出“三阶仿写法”:

- 结构模仿:如学习《登高》的起承转合。

- 意象化用:将“落花”转化为“残红”等个性化表达。

- 主题创新:用传统形式写现代题材,如2024年“诗词中国”大赛获奖作品《高铁过中原》以七律描绘乡村振兴。

格律速记技巧

五绝平仄口诀(摘自《中华诗词学会格律指南》2024版):

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

常见错误:2024年高考阅卷报告显示,35%的考生在七律颔联对仗上失分。

情感真实化

清华大学教授王步高强调:

“当代学生写‘乡愁’,若仅套用‘明月’‘鸿雁’,不如真实描写‘地铁站台的方言广播’更有感染力。”

成功案例:2023年“叶圣陶杯”冠军作品《外卖箱里的诗》,用古风描述外卖员生活,获评“传统形式的现代灵魂”。

备考资源推荐

-

权威教材:

- 《高考古诗词真题精解》(人民教育出版社2024版)

- 《唐诗宋词鉴赏辞典》(上海辞书社2023修订版)

-

数字工具:

- “古诗文网”APP(教育部白名单赛事指定平台)

- “平仄检测”小程序(中华诗词学会官方合作)

-

最新赛事:

2024年“中华诗教”青少年诗词创作大赛(截稿日期:2024年10月)

古诗词的学习绝非机械记忆,而是文化基因的唤醒,当考生真正理解“羌笛何须怨杨柳”的苍凉,或“一日看尽长安花”的酣畅,自能在考场与千年前的诗人隔空对话。