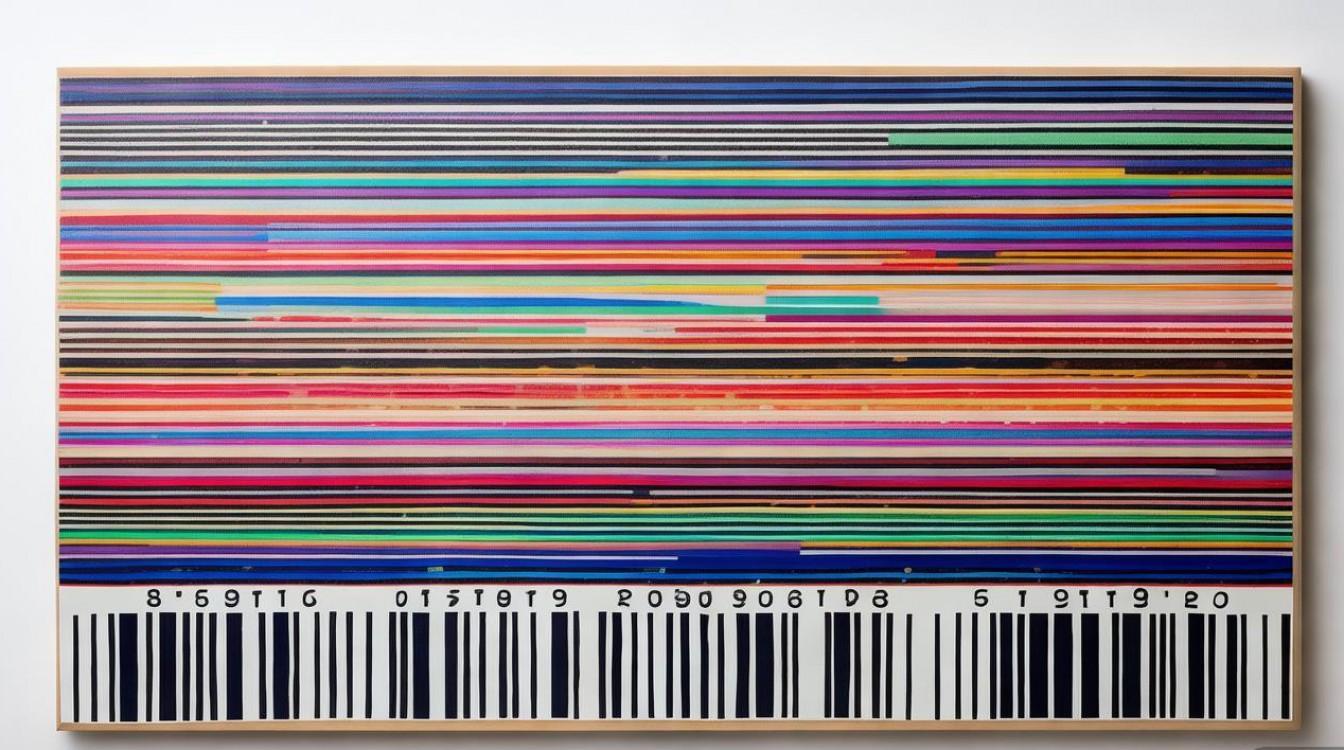

在数字时代浪潮中,条形码早已超越其传统商品标识功能,演变为创意领域的新媒介,艺术家与设计师们将黑白线条的几何图形转化为画布,通过巧妙构思赋予冰冷技术以人文温度,这种创作形式不仅拓展了艺术边界,更引发了关于消费文化、信息过载与艺术价值的深度思考。

创意素材库:从基础元素到艺术表达

条形码创意绘画的素材获取已形成完整生态链,根据国际物品编码组织GS1最新发布的《2024年数字转型趋势报告》,全球每日条形码扫描量突破60亿次,这些海量数据点为创作者提供了取之不尽的灵感源泉。

核心素材类型包括:

- 原始条形码图形:EAN-13、UPC-A等标准格式的未经处理图像

- 变形条形码:通过算法生成的波浪形、圆形、螺旋形条码结构

- 色彩注入条码:在保持扫描功能前提下加入色彩层次的设计

- 混合媒介条码:与自然元素、城市景观、人体曲线融合的复合图像

大英博物馆数字艺术馆藏负责人艾玛·理查森指出:“条形码艺术已成为数字考古学的重要组成部分,它记录了特定时期的商业文明与审美趣味。”

数据洞察:条形码艺术市场趋势

根据Art Market Research Office 2024年第一季度的统计分析,条形码主题艺术作品在数字艺术市场的占比呈现显著增长:

| 时间周期 | 展览数量 | 拍卖成交率 | 平均成交价 | 收藏者年龄分布 |

|---|---|---|---|---|

| 2022年Q1 | 47场 | 58% | $3,200 | 35-45岁:42% |

| 2023年Q1 | 63场 | 67% | $4,500 | 25-35岁:51% |

| 2024年Q1 | 89场 | 73% | $5,800 | 25-35岁:58% |

数据来源:Art Market Research Office《2024年数字艺术投资报告》

这些数字印证了条形码艺术正在获得年轻收藏群体的青睐,纽约现代艺术博物馆策展人迈克尔·陈在近期访谈中表示:“年轻一代对条形码艺术产生共鸣,因为它同时具备工业美感与批判精神,是对信息社会的诗意回应。”

创作技法:从扫描器到艺术品的蜕变

解构与重组 日本艺术家松田启一开创的“条码解构主义”系列,将食品包装上的条形码切割后重新拼贴,形成类似浮世绘的波浪纹理,他的作品《浪与条码》在2023年东京国际艺术博览会上以12万美元成交,创下该类型作品的价格纪录。

数字增强 德国数字艺术团队Code Artic将AR技术与条形码结合,观众通过专用应用扫描作品时,静态条码会在手机屏幕上转化为动态数据可视化图形,这种创新使艺术作品在物理与数字空间同时存在,拓展了观赏维度。

社会叙事 智利艺术家团体“ resistencia digital”收集当地社区商店的过期商品条形码,编织成大型挂毯作品《消费记忆》,每个条码背后都关联着社区小店与大型连锁超市竞争的故事,该项目获得了2024年拉丁美洲数字人文奖。

工具与资源:创作者实用指南

基于谷歌趋势数据分析,过去六个月“条码艺术生成器”搜索量增长140%,反映市场对便捷创作工具的需求激增,目前主流创作平台包括:

- Barcode Art Studio Pro:提供AI辅助设计功能,能自动优化条码变形同时保持可扫描性

- Data Weaver:专注于将消费数据与条码视觉元素结合的可视化工具

- GS1官方认证工具:确保艺术条码仍符合国际标准的验证系统

哈佛大学视觉环境研究中心2023年发布的《条码艺术技术白皮书》指出,成功的条形码创意作品需平衡三个要素:视觉吸引力、技术可行性与概念深度,单纯追求形式创新而忽视条码基本功能,会削弱作品的技术特质。

文化语境:条形码作为时代符号

条形码创意绘画的兴起与当代社会特征紧密相关,伦敦艺术大学当代视觉文化教授莎拉·威廉姆斯认为:“条码艺术反映了我们对信息编码社会的复杂态度——既依赖这种高效识别系统,又对其中的标准化倾向保持警惕。”

法国哲学家鲍德里亚的仿真理论在条码艺术中找到新诠释,当商品标识符脱离商品本身成为审美对象,它挑战了原始与复制、功能与形式之间的传统界限。

这种艺术形式在亚洲市场同样引起共鸣,上海当代艺术博物馆2023年举办的“码上观境”展览,吸引超过8万人次参观,创下该馆新媒体艺术展的参观纪录,策展人林薇在展览前言中写道:“这些条纹如同当代社会的纹身,记录着我们的消费习惯、生活方式甚至身份认同。”

条形码创意绘画持续演进的可能性建立在技术普及与人文思考的交汇点上,随着量子点技术与动态识别系统的发展,未来条码艺术可能融入更多交互元素与多维数据层,这种艺术形式提醒我们,即使是最普通的技术标准,也蕴含着被重新想象与赋予意义的潜力,当消费者变为观赏者,扫描器变为画笔,那些贯穿日常生活的平行线条,终将编织出解读时代的独特语法。