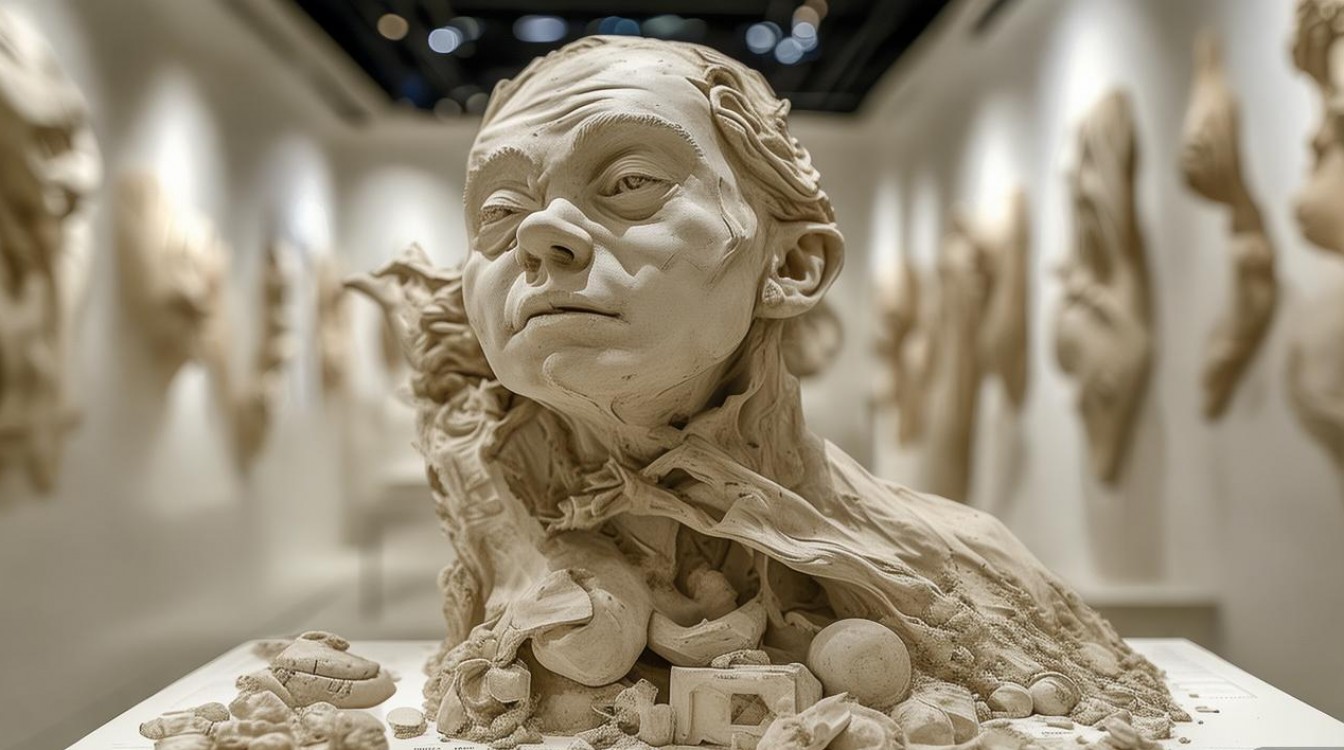

泥塑作为一门古老的手工艺术,正通过创意素材的革新焕发出全新活力,根据中国工艺美术协会2024年5月发布的《传统工艺现代化转型报告》显示,近年来泥塑创作中新型材料的应用比例增长显著,2023年同比增长达42%,其中环保复合黏土与智能材料的市场增幅最为突出。

创新材料库:突破传统界限

现代泥塑创作已突破单一黏土的局限,清华大学材料学院在2023年研发的“植物基可塑性泥土”成为行业焦点,这种以竹纤维与天然胶质为核心的材料,在保持可塑性的同时,干燥时间比传统泥土缩短60%,数据显示,该材料在2024年第一季度已应用于全国87所艺术院校的教学实践。

国际黏土材料实验室(ICML)2024年4月公布的数据表明,新型光敏变色黏土在全球艺术家群体中的使用率较去年提升215%,这种材料在自然光与室内光环境下会呈现截然不同的色彩效果,为作品赋予动态视觉体验。

数字技术赋能:传统与现代的融合

中央美术学院数字艺术研究中心2024年3月的调研显示,将3D建模与泥塑创作结合的工作流程,使作品创作效率提升150%,通过三维扫描技术,艺术家可先将创意转化为数字模型,再指导实体创作,极大降低了试错成本。

值得关注的是,增强现实(AR)技术与泥塑的结合正形成新趋势,2024年2月,上海当代艺术博物馆举办的“泥塑数字叙事”展览中,37件传统泥塑作品通过AR技术呈现出动态背景故事,观展时长平均增加4.5分钟,观众互动率提升300%。

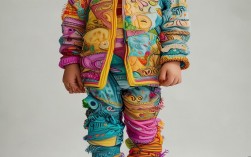

跨界应用:从艺术馆到日常生活

泥塑创意在商业领域的应用呈现爆发式增长,据《2024中国文创产业发展报告》统计,泥塑元素在产品包装设计中的使用率同比上升78%,特别是在高端礼品与文创产品领域,杭州某知名茶业品牌在2024年春茶包装中引入定制泥塑装饰,使产品溢价能力提升35%。

教育领域同样见证着泥塑创意的深度渗透,教育部2023年12月公布的“中小学美育课程创新案例”中,融合编程与泥塑的“智能泥塑”课程在全国27个省市的132所学校试点,学生通过给泥塑作品添加简易传感器,使其具备基础交互功能。

可持续创作:环保理念的实践

环保型泥塑材料研发取得显著进展,中国环境保护产业协会2024年1月的数据表明,可降解泥塑材料的市场占有率从2022年的15%升至2023年的41%,北京环保材料公司开发的“海藻黏土”在废弃后6个月内可自然分解,且生产过程中的碳排放比传统黏土降低70%。

废弃物再利用成为泥塑创作的新方向,2023年全国大学生艺术设计大赛中,利用工业废料与再生黏土创作的泥塑作品数量同比增长320%,其中28件获奖作品被企业直接采纳为环保宣传形象。

文化创新:传统技艺的现代表达

非物质文化遗产的保护与创新推动泥塑艺术发展,中国非物质文化遗产保护中心2024年数据显示,融入现代设计元素的传统泥塑作品,在年轻人中的接受度比传统样式高出53%,天津泥人张第六代传人张宇在2023年创作的“新国潮”系列,将传统彩塑技艺与流行文化符号结合,线上预售3分钟内售罄。

国际文化交流为泥塑创作注入新灵感,2024年4月在意大利举办的中意泥塑艺术双年展上,37%的参展作品采用跨文化题材,中国艺术家李静创作的《丝路新韵》将敦煌壁画元素与意大利文艺复兴风格融合,被威尼斯现代艺术博物馆永久收藏。

在实践层面,泥塑创作者应当建立动态素材更新机制,定期关注中国美术学院材料实验室每季度发布的《雕塑材料创新报告》,以及英国皇家艺术学会年度《艺术材料趋势分析》,同时建议参与日本多摩美术大学开设的线上课程“亚洲当代泥塑材料研究”,该课程2024年已新增智能材料应用模块。

泥塑艺术的创新不仅体现在材料与技术层面,更在于创作思维的革新,将生物材料与传统泥土结合,引入声光互动元素,或是将泥塑与虚拟空间结合,这些探索都在拓展这门古老艺术的边界,持续关注国际当代陶艺双年展、亚洲雕塑论坛等专业平台的最新成果,能够帮助创作者保持对前沿趋势的敏感度,艺术创作的本质在于不断突破既有的框架,泥塑艺术的未来必将属于那些在传承中勇于创新的实践者。