在写作领域,思维技巧的差异往往决定了作品的质量与深度,许多创作者困惑于为何相似的主题,不同作者呈现的效果截然不同,这通常源于思维方式与表达技巧的差异,理解这些区别不仅能提升写作水平,还能帮助读者更清晰地辨识优质内容。

思维模式对写作的影响

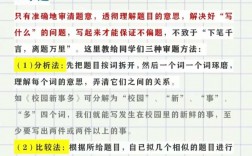

写作不仅是文字排列,更是思维活动的具象化,逻辑思维强调条理清晰、论证严密,适合学术论文、技术文档等文体;而发散思维注重联想创新、视角独特,更适用于文学创作、广告文案等领域,例如在科普写作中,作者需要同时运用逻辑思维组织知识框架,又需发散思维设计生动比喻,这种思维切换能力正是优秀科普作家的核心素养。

批判性思维在非虚构写作中尤为重要,当处理争议性话题时,作者需要平衡不同观点,通过证据链构建论证体系,比如在分析人工智能影响时,既要呈现技术突破带来的效率提升,也要讨论就业市场可能受到的冲击,这种辩证思考能使文章更具说服力。

写作技巧的实践应用

有效的写作技巧应服务于内容表达,近年来流行的“金字塔原理”强调结论先行,这种结构特别适合商业报告等需要快速传递核心信息的场景,而传统“起承转合”结构则更符合读者的认知习惯,在叙事性作品中仍具有不可替代的价值。

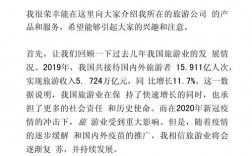

数据呈现方式正在经历革新,根据国际数据公司(IDC)2024年发布的数字媒体趋势报告,视觉化数据展示的阅读完成率比纯文本高出73%,以下是最新调研显示的读者偏好对比:

| 数据呈现方式 | 读者留存率 | 信息理解度 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 交互式图表 | 68% | 82% | 复杂数据解析 |

| 信息图 | 75% | 79% | 流程说明 |

| 动态可视化 | 71% | 85% | 趋势展示 |

| 传统表格 | 52% | 61% | 简单对比 |

(数据来源:IDC Digital Content Consumption Report 2024)

创新思维与常规写作的区别

创新思维写作往往打破既定框架,比如当下流行的“碎片化重组”写作法,将完整知识体系分解为独立模块,允许读者按需组合阅读,这种写作方式特别适合移动端阅读场景,根据哈佛大学尼曼新闻实验室2023年的研究,采用模块化结构的文章在社交媒体上的分享量比传统结构高出41%。

常规写作则更注重规范性与准确性,在专业领域写作中,术语使用、引用格式都有明确要求,比如医学写作必须遵循循证原则,每个结论都需要标注证据等级,这种严谨性正是专业价值的体现。

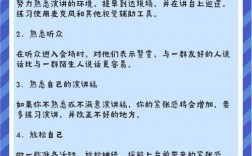

思维转换的技巧训练

提升写作水平的有效方法是进行思维转换训练,建议作者尝试“视角切换练习”:针对同一主题,分别用专家视角、新手视角和批判者视角各写500字,这种练习能显著增强思维弹性,斯坦福大学创意写作中心2023年的实验显示,持续进行6周视角切换训练的参与者,文章多维性评估得分平均提升34%。

另一个重要技巧是建立“思维桥梁”,在专业内容与大众理解之间搭建过渡阶梯,比如技术作者在介绍区块链时,可以先用分布式账本的比喻建立认知基础,再逐步深入讲解共识机制,这种分层递进的写作方式,能使复杂概念更易被接受。

数字时代的写作演变

随着注意力经济时代的到来,写作技巧正在与用户体验深度结合,滚动叙事、交互式图表等新型写作形式逐渐普及,路透社数字新闻报告2024年的数据显示,嵌入交互元素的长文阅读完成率达到52%,远高于传统长文的27%。

但技术手段不能替代内容本质,无论形式如何变化,准确的信息、清晰的逻辑和独特的见解始终是优秀作品的基石,在算法分发成为主流的背景下,具有人文关怀和深度思考的内容反而显现出更长的生命周期,YouTube文化频道的实践表明,虽然短视频增长迅速,但超过30分钟的深度访谈类内容用户观看时长反而增长23%。

写作本质上是一种思维外化的工艺,掌握不同思维技巧的区别,就像工匠熟悉各种工具的特性,能在合适场景选用最佳方案,在信息过载的当下,这种能力不仅关乎表达效果,更决定着内容能否在纷繁的信息浪潮中脱颖而出,真正优秀的写作者,既是思维方法的实践者,也是认知规律的运用者,这种双重能力构成了专业写作的核心竞争力。