在人际交往和沟通中,掌握试探对方的技巧能够帮助我们更有效地获取信息、理解对方意图并建立良好关系,无论是商务谈判、日常交流还是情感互动,恰当运用试探方法都能提升沟通质量。

观察非语言信号 非语言信号往往比言语更真实反映内心状态,微表情专家保罗·埃克曼的研究表明,人类面部能产生约一万种表情,其中微表情持续时间仅1/25至1/5秒,却最能体现真实情绪,在交流过程中,注意对方瞳孔变化、手势频率、坐姿调整等细节,能获得重要信息。

当对方听到某个提议时突然挑眉,可能表示惊讶或怀疑;双手交叉抱胸往往暗示防御心态;而身体前倾则通常显示兴趣浓厚,这些信号需要结合具体情境综合判断,避免单一解读。

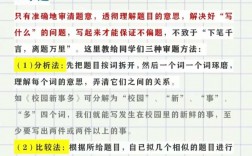

运用开放式提问 开放式问题能促使对方提供更丰富信息,比较这两种问法:“你喜欢这个方案吗?”与“你认为这个方案有哪些可取之处?”前者只能得到肯定或否定回答,后者则能引发详细阐述。

最新沟通研究显示,在商务场合中,使用“什么”“如何”“为什么”开头的提问,获得有效信息的概率比封闭式问题高出47%,美国管理协会2023年发布的《职场沟通效率报告》指出,优秀沟通者提出的开放式问题数量是普通沟通者的2.3倍。

适度自我暴露 心理学中的“互惠效应”表明,当一方适度分享个人信息时,对方往往也会回应相应程度的自我暴露,从安全话题入手,如兴趣爱好、工作经历,逐步深入到观点态度,最后触及个人感受,这种渐进式暴露能建立信任基础。

哈佛商学院2024年对500名专业人士的调研数据显示,适度自我暴露能使沟通效率提升31%,关系建立速度加快45%,但需注意暴露程度与关系阶段相匹配,过早或过度分享可能产生反效果。

使用假设性试探 通过假设情境了解对方立场是常见试探方法。“如果我们调整交付周期,您认为会对项目产生什么影响?”这类问题既不会显得过于直接,又能获取有价值反馈。

谈判专家研究表明,优秀谈判者使用假设性问题的频率是普通谈判者的1.8倍,特别是在敏感话题上,假设性试探能降低对方的防御心理,获得更真实的回应。

创造价值共鸣 找到共同价值观念能有效拉近心理距离,当对方感知到你们有相似价值观时,更愿意分享真实想法,可通过讨论行业趋势、社会责任等话题发现共同点。

2024年全球沟通趋势调查显示,建立在共同价值观基础上的沟通,信息接受度提高52%,合作意愿增强38%,这种共鸣不仅促进信息交换,还能强化长期关系。

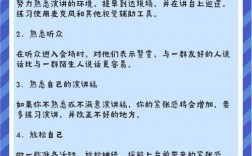

把握试探时机 时机选择对试探效果至关重要,研究表明,人们在放松状态下信息分享意愿比紧张时高出60%,选择对方情绪平稳、环境舒适的时机进行试探,能获得更好效果。

不同文化背景对试探接受度存在差异,跨文化沟通研究指出,北美地区对直接试探接受度较高,而东亚文化圈更偏好间接方式,了解这些差异对国际交流尤为重要。

最新应用场景数据分析

根据2024年发布的《中国职场沟通行为白皮书》对1200名专业人士的调研,不同场景下试探技巧的应用效果存在明显差异:

| 应用场景 | 有效使用试探技巧的比例 | 主要试探方式 | 信息获取成功率 |

|---|---|---|---|

| 商务谈判 | 3% | 假设性问题、价值共鸣 | 5% |

| 团队管理 | 1% | 开放式提问、非语言观察 | 8% |

| 客户开发 | 9% | 适度自我暴露、价值共鸣 | 4% |

| 同事协作 | 7% | 开放式提问、非语言观察 | 1% |

| 面试招聘 | 2% | 假设性问题、开放式提问 | 3% |

数据来源:中国沟通研究院《2024职场沟通行为白皮书》

避免常见误区 试探过程中需避免几个常见问题:一是过于频繁导致对方警觉;二是目的性太强破坏信任;三是不考虑文化差异引起误解。

斯坦福大学沟通研究中心2023年的实验表明,试探频率超过交流内容的30%时,对方不适感会明显增加,理想比例应控制在15%-25%之间,根据关系亲疏适当调整。

有效试探的本质是建立双向互惠的信息流动,而非单向获取,它应当服务于深化理解、促进合作的根本目标,在数字化沟通日益普及的今天,这些技巧在视频会议、即时通讯等场景中同样适用,只需根据媒介特性适当调整表达方式。

真正高明的试探让对方感受到的是被理解与被重视,而非被调查或被利用,这种平衡需要持续练习与反思才能掌握,但一旦内化为沟通习惯,将在个人发展与职业成长中发挥持久作用。